Kevin Damasio

Jornalista focado em temas socioambientais e científicos

Compartilhe

Fotos de André Dib

O estado adota regras mais permissivas do que outros. Para especialistas, as consequências têm sido o avanço do desmatamento e da insegurança no campo, além do uso descontrolado dos recursos hídricos. Em nível federal, a legislação ambiental segue indefinida, já que o Congresso ainda vai analisar os vetos parciais do presidente Lula ao chamado “PL da Devastação”.

Depois de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ter vetado parcialmente o Projeto de Lei 2.159/2021, conhecido como PL da Devastação, a atenção da sociedade se volta agora ao Congresso. Senadores e deputados devem deliberar em sessão conjunta sobre cada um dos 63 vetos, que podem ser derrubados com maioria simples. O restante do texto já foi sancionado e se tornou a Lei 15.190.

Alguns dos principais pontos da versão aprovada por deputados e senadores, porém, já são praticados na Bahia há mais de dez anos, como a dispensa de licenciamento ambiental para atividades agrossilvipastoris – agricultura, pecuária e silvicultura – instituída a partir de alterações no decreto estadual 14.024/12, em 2014 e em 2016, pelos então governadores Jaques Wagner, hoje senador, e Rui Costa, atualmente ministro da Casa Civil do governo Lula, ambos do PT.

“O desmonte na legislação ambiental baiana serviu de referência para o PL da Devastação”, afirma Margareth Maia, doutora em Ecologia pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e diretora do Instituto Mãos da Terra (Imaterra), organização focada no fortalecimento e aprimoramento de políticas públicas ambientais. Maia trabalhou no governo do Estado da Bahia de 1998 a 2021, como especialista em meio ambiente e recursos hídricos.

A Ambiental procurou o ministro Rui Costa, por meio do setor de imprensa da Casa Civil, que não se posicionou e orientou a reportagem a buscar o governo da Bahia. Já a assessoria do senador Jaques Wagner e o governo da Bahia não responderam aos questionamentos.

Plantações irrigadas por pivôs centrais no município de Formosa do Rio Preto, na Bahia. No Oeste Baiano, 2,6 milhões de hectares foram convertidos em monoculturas — principalmente de soja, além de algodão, milho e sorgo —, em uma extensão quase equivalente ao estado de Alagoas.

Dispensa do licenciamento e outras desregulamentações

Na Bahia, as leis 12.212 e 12.377, ambas de 2011, foram o estopim para mudanças que proporcionaram “todas as condições para a operação do agronegócio no campo ser fracionada, dispensada de licenciamento e com fiscalização dificultada”, diz Margareth Maia.

A primeira extinguiu dois órgãos estaduais, o Instituto do Meio Ambiente (IMA) e o Instituto de Gestão das Águas e Clima (Ingá). Para substituí-los, foi criado o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), que se tornou responsável pelos processos de licenciamentos e autorizações envolvendo tanto o uso do solo quanto o das águas. Já a segunda lei, a 12.377, entre outras alterações, criou a Licença Ambiental por Adesão e Compromisso (LAC).

De lá para cá, de acordo com Maia, o fim da exigência de licenciamento ambiental às atividades agrossilvipastoris merece destaque. A diretora do Imaterra explica que as atividades são autorizadas de forma “praticamente cartorial”, por meio de cadastro do imóvel rural, autorização de supressão da vegetação nativa e outorgas de uso de recursos hídricos, que não avaliam impactos socioambientais. “Os efeitos são extremamente danosos: promove-se um desmatamento sem controle e poluição hídrica por conta do uso excessivo de agrotóxicos, impactando povos e comunidades tradicionais [de maneira direta]”, avalia Maia.

Licença Ambiental por Adesão e Compromisso

Depois de ter sido instituída na Bahia, a LAC foi incorporada por pelo menos sete estados e o Distrito Federal, segundo Maia. A LAC constava nos artigos 21 e 22 do PL aprovado pelos deputados, adotando um processo autodeclaratório para empreendimentos de pequeno e médio porte e potencial poluidor, com monitoramento do poder público por amostragem. O presidente Lula optou por vetar a modalidade para empreendimentos de médio potencial poluidor.

Em nota técnica, o Observatório do Clima estima que, se o veto for derrubado, o potencial de impacto abrange 90% dos processos de licenciamento em andamento. O Supremo Tribunal Federal, no entanto, já considerou que esse tipo de licença só deve ser aplicado aos de baixo risco e pequeno potencial poluidor.

Autodeclaração via CAR

No projeto de lei federal, o Congresso propôs a isenção de licenciamento ambiental para atividades agropecuárias de propriedades que tenham registro no Cadastro Ambiental Rural (CAR) – um instrumento autodeclaratório –, independentemente de já terem sido homologados ou não.

O presidente Lula vetou a dispensa de licenciamento para propriedades com CAR ainda em análise pelos órgãos ambientais estaduais (97% dos imóveis rurais cadastrados), mas manteve a liberação para aqueles com cadastros já analisados.

No entanto, a Frente Parlamentar Agropecuária se articula para derrubar este e outros vetos relacionados ao setor. “Se o produtor já cumpriu todas as obrigações, cabe aos órgãos ambientais validarem o CAR e viabilizarem o processo”, disse o deputado Zé Vitor (PL-MG), relator do licenciamento na Câmara.

Licença Ambiental Especial

O Executivo decidiu vetar o trecho sobre a licença ambiental especial (LAE), concedida a empreendimentos considerados estratégicos pelos conselhos de governo. No entanto, publicou a medida provisóriA 1.308 com o mesmo teor, retirando apenas o trecho que previa uma única fase para a emissão de todas as licenças necessárias. A MP já está em vigor, mas precisa ser validada pelo Congresso para virar lei. Se não for aprovada em até 120 dias, perde validade.

A LAE pode beneficiar atividades agropecuárias, destaca a pesquisadora da UFBA, especialmente na região do Matopiba – áreas do Cerrado nos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, onde a expansão é um plano de Estado.

Outros afrouxamentos na Bahia

O artigo 17 do PL do Licenciamento Ambiental desobriga o empreendedor de comprovar a conformidade da ocupação e uso do solo, e de apresentar autorização de desmatamento e outorga de uso de recursos hídricos. Essa medida foi implementada na Bahia em 2014.

Pelo texto aprovado no Congresso, segundo Maia, gestores ambientais perderiam poder nas decisões sobre projetos que podem afetar unidades de conservação. Eles seriam escutados no processo, porém “não [teriam] a prerrogativa de impedir o licenciamento e impor condicionantes”, observa. O trecho foi vetado por Lula, mas esta é uma política praticada na Bahia desde 2012.

No projeto de lei federal, o presidente também vetou a Licença de Operação Corretiva, que tem o objetivo de regularizar atividades ou empreendimentos que operam sem licença ambiental. Na Bahia, está em vigor uma categoria parecida criada em 2011: a Licença de Regularização.

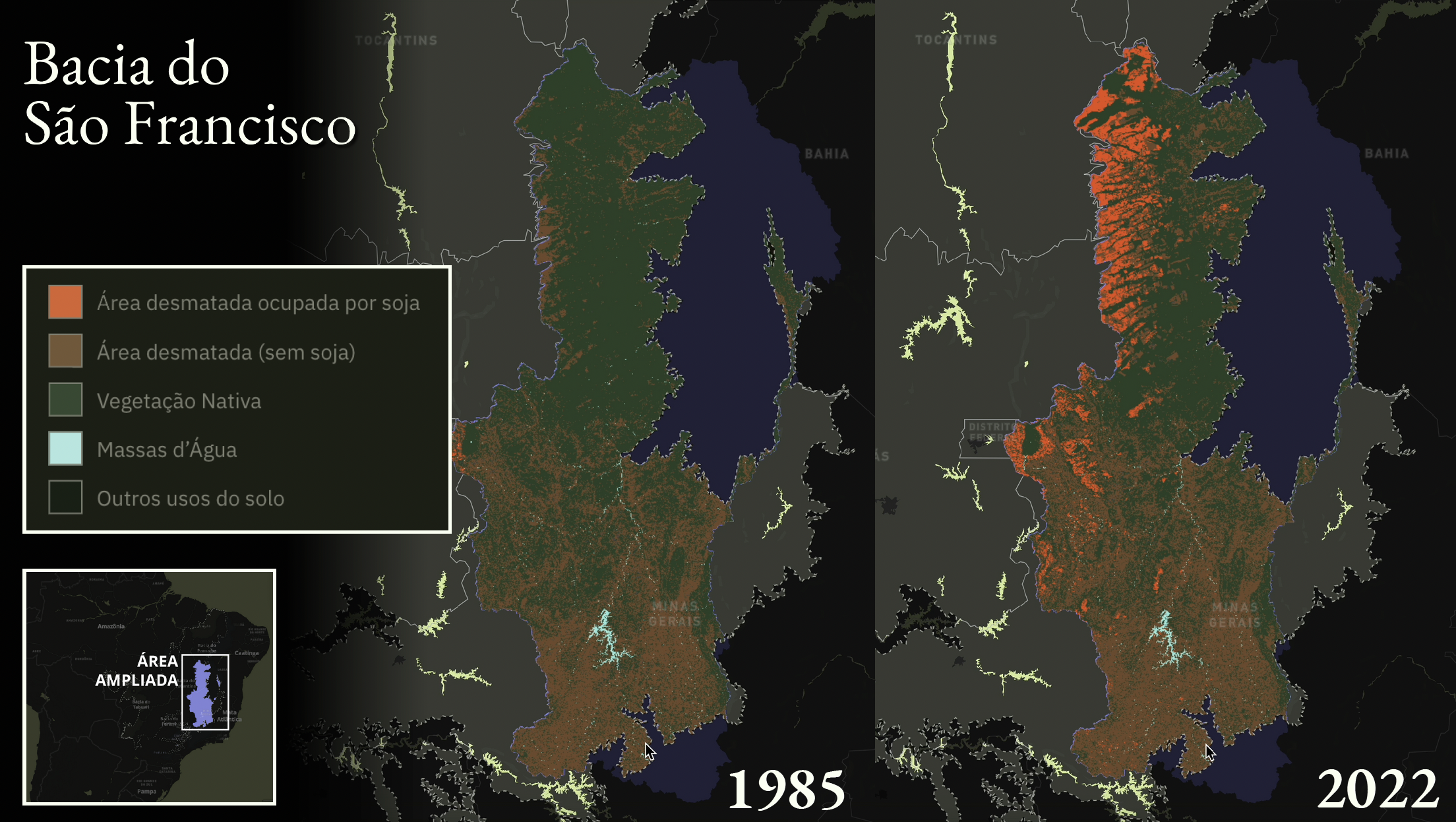

Em 37 anos, a área ocupada pela soja cresceu em 71 vezes na bacia do São Francisco. No oeste da Bahia 2,6 milhões de hectares foram convertidos em monoculturas. Mapa: Rodolfo Almeida / Ambiental Media |

Impactos ambientais

No bioma Cerrado, a legislação mais permissiva já estimula a expansão da fronteira agropecuária. O Código Florestal de 2012 exige a manutenção de apenas 20% da área do imóvel rural como reserva legal – 35% se a propriedade estiver localizada na Amazônia Legal. Já na Floresta Amazônica a parcela obrigatoriamente preservada é de 80%.

Yuri Salmona, geógrafo e diretor executivo do Instituto Cerrados, considera que o PL 2159, como foi aprovado, é muito prejudicial porque conta com “a boa fé e a capacidade técnica” dos empreendimentos. “O Estado deve ser um mediador, para garantir que os impactos não sejam severos demais ou que sejam contornados, mediados ou compensados.”

Com a Lei do Licenciamento Ambiental, Salmona destaca o risco para os serviços ecossistêmicos, como provimento de água, purificação do ar, regulação do clima, produção de matéria orgânica no solo e polinização. “Esse tipo de avaliação cabe às secretarias [estaduais] de meio ambiente ou ao Ibama, dependendo da situação, para defender o interesse coletivo, para defender a capacidade de ter água nas cidades, nas comunidades, e que a distribuição de água seja correta.”

Atividades agrossilvipastoris, como a formação de pastagens, desmatamento e irrigação das lavouras, removem uma vegetação adaptada por milhões de anos, com uma capacidade de regular o clima e o fluxo de água para o período de seca. “É uma quebra do ciclo hidrológico complexa. Precisa de uma avaliação caso a caso, porque traz prejuízos muito graves, como falta de água para pessoas a jusante [abaixo do empreendimento] e mudança climática regional e até global.”

O avanço do agronegócio é um dos motores da redução de 27% da vazão mínima de segurança de seis grandes bacias hidrográficas do Cerrado, conforme a análise publicada pela Ambiental na reportagem especial Cerrado – O Elo Sagrado das Águas do Brasil. Na comparação entre os períodos de 1970-1979 e 2012-2021, segundo dados da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), 30 piscinas olímpicas têm sido perdidas por minuto. Com novos afrouxamentos na legislação, este cenário crítico no bioma pode se tornar uma catástrofe do ponto de vista hidrológico, alerta Salmona, coordenador científico do projeto.

Fecheiros do povoado Jatobá trabalham a terra com arado tracionado por junta de bois no Vale do Arrojado, município de Correntina, Oeste da Bahia. Foto: André Dib / Ambiental Media.

Monoculturas, águas e povos tradicionais

O incentivo do governo da Bahia para a ocupação do oeste do estado pelo agronegócio começou nos anos 1970, mas o avanço da fronteira agrícola se intensificou a partir da década de 1990, quando chegaram as lavouras de soja, milho e algodão. De acordo com a Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), são 2,6 milhões de hectares convertidos em monoculturas, uma área equivalente à do estado de Alagoas. Boa parte dessas plantações é irrigada por meio de enormes pivôs centrais, que retiram águas superficiais e subterrâneas.

Comunidades tradicionais sentem os impactos. Cerca de 60 famílias vivem em 11,6 mil hectares de cerrado entre os rios Correntina e Santo Antônio, na bacia do Corrente, no fecho de pasto do Capão do Modesto. A ocupação remonta à década de 1890, quando Modesto dos Santos, retirante da seca no sertão de Macaúbas, encontrou um oásis no Vale do Correntina.

Cada família tem 2 hectares de terra para cultivar mandioca, milho, feijão e arroz, importantes fontes de renda e subsistência. Mesmo pressionados pela instalação de reservas legais de grandes fazendas no território, os fecheiros mantêm a tradição de criar pequenos rebanhos e coletar frutos silvestres.

Embora esta região continue preservada, as atividades no chapadão impactam as comunidades. “Desmatam nas nascentes das cabeceiras para plantar. Exploram a terra e a água dos rios. Fazem poço artesiano para piscinões. Aí cada vez mais essas águas que nasciam não vão ter força mais para jorrar lá em cima”, observa Antônio Silva, 50 anos, presidente da Associação do Fecho de Capão do Modesto.

A bacia do Corrente perdeu 7.120 km de cursos d’água, enquanto 3.837 km estão em estado crítico, segundo um mapeamento da Comissão Pastoral da Terra e do Instituto Federal Baiano.

Os córregos antes perenes se tornaram intermitentes durante a estiagem, e não abastecem mais o canal de irrigação da comunidade durante o ano inteiro. “Hoje, no período de seca, a gente praticamente perdeu todo o plantio, porque secou o brejo. De 2004 para cá, só tem água quando chove”, diz Silva.

No chapadão do oeste da Bahia, a vegetação nativa recarrega as bacias do Grande, Corrente e Carinhanha, além do aquífero Urucuia – responsáveis por até 90% da vazão do São Francisco no período de seca.

A vazão mínima de segurança da bacia caiu pela metade desde a década de 70, conforme mostramos na reportagem especial Cerrado – O Elo Sagrado das Águas do Brasil. “É como esvaziar dez piscinas olímpicas a cada minuto”, explica o geógrafo e analista de dados espaciais Felipe Sodré, da Ambiental. Em um cenário de escassez hídrica, os impactos vão muito além do campo, chegando ao preço dos alimentos e ao desabastecimento urbano.

Judicialização e comunidades silenciadas

O Ministério Público do Estado da Bahia (MP-BA) e o Ministério Público Federal (MPF) entraram na Justiça, em 2016, com uma ação civil pública contra a dispensa do licenciamento ambiental para atividades agrossilvipastoris, que contrariava normas federais.

A Resolução nº1, de 1986, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama), por exemplo, exige estudo e relatório de impacto ambiental (EIA-Rima) para atividades agrossilvipastoris acima de mil hectares. Essa medida é necessária para mapear comunidades no local e no entorno do empreendimento pretendido, definir compensações ambientais e realizar audiências públicas, entre outros aspectos. “Muitas vezes, a gente tinha a informação de que aquele empreendimento estava em terra pública grilada por conta das audiências públicas”, diz Luciana Khoury, promotora de Justiça do MP-BA, onde coordena o Núcleo de Defesa da Bacia do São Francisco.

Sem o EIA-Rima, Khoury percebe um prejuízo ambiental e social enorme. “Com a medida, quando a comunidade sabe, o empreendimento já está vindo para cima.”

Em setembro de 2020, o juiz federal Ávio Mozar de Novaes declarou, em sua sentença, a ilegalidade das normas do decreto estadual e determinou que o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema) promova o licenciamento ambiental de atividades agrossilvipastoris na Bahia. O Inema, porém, conseguiu a suspensão de uma liminar que determinava a retomada imediata e ainda instituiu, em 2021, a Autorização de Procedimento Especial (APE) – “uma licença por autodeclaração”, define Khoury. Desde então, a sentença aguarda votação no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em Brasília.

“Quando os empreendimentos pedem licenças, outorgas, autorizações de supressão, dizem ao órgão ambiental que não tem comunidade, ou não vai ter impacto, e apresentam títulos, muitos deles não verdadeiros, porque o processo de grilagem é histórico na região oeste”, diz Khoury.

Da forma como foi aprovado no Congresso, o chamado PL da Devastação coloca em risco povos tradicionais de todo o país. O texto prevê que serão considerados no processo de licenciamento apenas territórios quilombolas titulados e terras indígenas homologadas, desconsiderando aqueles com titulação pendente. O presidente vetou esse trecho. Com veto mantido ou não, comunidades tradicionais, como as de fundo e fecho de pasto e os geraizeiros do oeste da Bahia, seguem pressionadas, já que sequer são citadas no texto.

Margareth Maia alerta que a legislação ambiental baiana levou a desmatamento, conflitos fundiários, grilagem verde, insegurança no campo e uso descontrolado dos recursos hídricos, especialmente no oeste do estado. Agora, com o “PL da Devastação”, “a expectativa é que todos esses problemas passem a ocorrer numa escala nacional e sejam amplificados”.

Legenda da foto de abertura: Plantação de soja é irrigada por pivôs centrais no município de Formosa do Rio Preto, no Oeste da Bahia.

Colaboraram nesta edição:

Fernanda Lourenço, Miguel Vilela, Thiago Medaglia.

Conteúdo exclusivo via e-mail

Quer receber análises de dados ambientais exclusivas e inéditas na sua caixa de entrada? Assine Capivara Post, a newsletter da Ambiental Media.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.